傳 真:0317-8852100

手 機:18603179600

聯系人:張經理

網 址:m.vvnet.cn

地 址:河北省滄州市南皮縣南皮鎮桃源村

五金沖壓件成品檢驗與質量控制參數

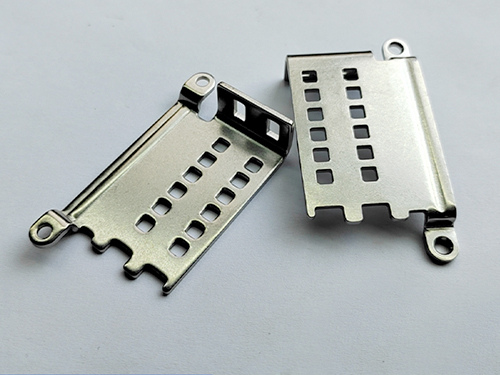

五金沖壓件作為機械、電子、汽車等行業的基礎構件,其質量直接影響終端產品的性能。從細致電子連接器到大型結構件,沖壓工藝通過模具對金屬板材施加壓力實現形狀轉化,但材料變形、模具磨損及工藝波動等因素可能導致尺寸偏差、表面缺陷或功能失效。因此,建立系統化的成品檢驗與質量控制參數體系,是產品符合設計要求、提升制造競爭力的關鍵環節。

一、外觀質量:表面缺陷的準確識別與分級管控

沖壓件外觀質量是客戶感知直接的指標,其檢驗需覆蓋表面完整性、清潔度及形變控制。裂紋作為嚴重的缺陷,通常源于材料塑性不足或局部應力集中,檢驗時需通過目視結合放大鏡或光學檢測設備,主要排查圓角過渡區、孔邊緣等應力集中部位。起皺與拉裂則多見于深拉深工藝,前者因材料流動受阻形成褶皺,后者因過度減薄導致破裂,兩者均需通過調整模具間隙或壓邊力防預。

表面劃傷與壓痕是常見但易被忽視的缺陷,其來源包括模具工作面粗糙度超標、料帶傳輸摩擦或異物嵌入。檢驗時需區分生產批次與模具狀態,對重復出現的劃傷定位模具維修點。氧化與銹蝕則反映材料防銹處理或包裝環境問題,在潮濕氣候下,未涂油的碳鋼件可能在數小時內出現浮銹,需通過鹽霧試驗驗證防銹能力。

毛刺高度是影響裝配穩定與功能的關鍵參數,其產生與模具刃口磨損、沖裁間隙不均直接相關。檢驗時需采用比較樣塊或投影儀測量,對涉及穩定接觸的部件(如電器外殼)實施零容忍標準。油污殘留則需通過擦拭試驗驗證清潔度,避免影響后續電鍍或焊接質量。

二、尺寸精度:公差控制的動態平衡與過程補償

沖壓件尺寸精度受模具壽命、材料回彈及設備穩定性三重影響,其檢驗需建立"首檢-巡檢-終檢"的全流程監控機制。關鍵尺寸(如孔徑、孔距、型面輪廓)需采用卡尺、千分尺或三坐標測量儀進行多維度驗證,對配合面實施愈嚴格的公差帶要求。例如,軸承安裝孔的直徑偏差需控制在材料膨脹系數范圍內,避免高溫運行時卡滯。

形位公差(如平面度、垂直度、同軸度)反映沖壓件整體變形程度,其檢驗需借助百分表或影像測量儀。對于多工位連續模生產的復雜件,需通過測量各工位半成品尺寸,定位變形累積源頭。回彈補償是尺寸控制的核心技術,通過CAE模擬預測變形趨勢,在模具設計中預設反向補償量,可明顯減少試模次數。

材料厚度均勻性直接影響結構強度與重量,檢驗時需采用聲波測厚儀或截面金相觀察。對于需要減重的汽車零部件,厚度公差需與材料性能匹配,避免局部過薄導致疲勞斷裂。此外,拉深件壁厚分布需通過網格應變分析驗證,確定減薄率在設計允許范圍內。

三、功能驗證:從靜態參數到動態性能的全部評估

沖壓件的功能性檢驗需模擬實際使用場景,驗證其承載、導電、密封等核心性能。對于結構件,需通過拉伸試驗機測試抗拉強度與屈服強度,材料未因沖壓硬化或退火不當導致性能衰減。連接件(如鉚釘、螺母)需進行扭矩測試與壓脫力驗證,防止裝配后松動或脫落。

導電性是電子沖壓件的關鍵指標,其檢驗需采用微歐計測量接觸電阻,對鍍層厚度與均勻性實施X射線熒光光譜分析。密封件(如油箱蓋、氣缸墊)則需通過氣密性試驗驗證泄漏率,檢測壓力與保壓時間需根據產品工作條件設定。對于振動環境使用的部件,還需進行疲勞試驗,模擬長期交變載荷下的裂紋萌生與擴展。

環境適應性檢驗是質量控制的重要延伸,包括高低溫循環、鹽霧腐蝕及紫外線老化等項目。例如,戶外使用的鉸鏈需在-40℃至80℃范圍內驗證開合靈活性,海洋環境部件則需通過480小時鹽霧試驗確認涂層保護效果。這些檢驗不僅驗證產品當前質量,愈為材料選型與工藝優化提供數據支持。

四、質量追溯:數據驅動的持續改進機制

建立完整的質量追溯體系是閉環控制的核心,需從原材料批次、模具維修記錄到設備參數進行全鏈條數據采集。通過掃描二維碼或RFID標簽,可快定位問題批次并實施隔離,同時分析質量波動規律。例如,連續出現孔徑偏大的部件,可能源于模具導向柱磨損或壓力機精度下降,需結合SPC統計過程控制工具定位根本原因。

在智能制造背景下,AI視覺檢測與傳感器網絡正建立質量控制模式。攝像頭可實時捕捉沖壓過程中的材料流動異常,壓力傳感器能監測模具閉合力波動,這些數據通過邊緣計算分析,可提前預警模具故障或材料缺陷。質量控制的焦點正從末端檢驗轉向過程防預,實現"服務完善"制造目標的可持續推進。

下一篇:沒有了